GRM Students’ Reports

GRM履修生活動レポート

GRMプログラム成果報告書

理工学研究科 中川 正夫

2019/03/06

GRMでは,機械工学の知見を核として持続可能な社会に貢献するために必要な「体系的な知識」と「グローバル・リーダーとしての素養」を習得することを目的に履修をすすめた.特に,中西先生の「グローバル社会研究の理論と方法」や位田先生の「国際連合とグローバル社会」,小山田先生の「グローバル・スタディーズ基礎理論」やGRM共生論は人文社会系の知識を体系的に得るうえでとても勉強になり,まさにGRMで学びたいことそのものを満たすものであった.加えて,国際連合や世界銀行,フィリピンやバルカン諸国など,自分の力では決して見ることのできなかった現場に赴き,自分の目で見て体で感じることができたことが,GRMで得た最大の収穫であったといえる.また,異なる他分野を専攻する同志たちとのグループワークによって,メンバーそれぞれの専門的な知見を引き出し,目標に向けて建設的に全員の強みを組みあわせる交渉力と忍耐,そして俯瞰的な視野が身につき,グローバル・リーダーとしての素養を得た.異なる背景と価値観を有するメンバーたちを束ねることは容易いことではなかったが,多文化共生を扱うGRMにおいてまさにそれを経験できたことは今後のグローバル・リーダーとしてのキャリアにおいても非常に役立つ経験であったと思う.

主専攻である機械工学専攻では,工作機械やロボットなどを扱い,モノづくりにおけるヒトと機械の協働・共存を考える研究室に属し,協働ロボット1)などにおいて差動機構として用いられる遊星歯車機構の振動騒音の低減を目的に研究をおこなった.博士論文の研究を通した考え方や問題意識はGRMで学ぶ上で非常に重要なモチベーションであるとともに,GRMにおける経験は博士論文の研究の基盤を支えるものであり,その相乗効果によって期待以上の成果を得ることができた.

ヒトは道具を使う生き物であり,道具の活用によって生活環境を変えるイノベーションによって生活を豊かにすることで発展してきた.なかでも歯車は,非力なヒトが自然にある重量物を動かすためのテコとして古来よりヒトの生活の礎となりその発展を支えてきた(歯車の起源とその発展経緯は定かではない2)が,紀元前2600年に差動機構を有する指南車が中国で使われていたとの記述もある3)).1800年代の産業革命を皮切りに消費エネルギーが幾何級数的に増大,膨張を続ける資本主義も相まって化石燃料などの資源の枯渇が危惧されて久しい.昨今では,持続可能な社会の実現に向け産業界において第4次産業革命などが進行し,人工知能やIoT(Internet of Things)など最新の技術が台頭するなか,歯車などの古来の技術もさらにコンマ数%レベルの効率向上が求められている.最新技術が注目される中で,歯車研究者が激減4)するなど,古の技術は完成されたものとして切り捨てられる現状があり,最新技術と古来の技術のバランス,機械などのハードウェアとそれを制御するソフトウェアのバランス,さらにはそれらの組みあわせから編み出されるイノベーションを意識せざるを得ない環境で研究を続けてきた.

一般にモノづくりでは,材料,エネルギー,情報の3要素が重要であり,いずれが欠けてもモノをつくることはできない.持続可能な社会を実現するうえで材料やエネルギーの枯渇は死活問題であり,幾何級数的な消費エネルギーの増大に対して持続可能な社会に向けて計画的な低減をおこなう縮小社会5), 6)などの考え方も出てきている.縮小社会に関してはGRM共生論・資源管理論のシンポジウムで発表をおこなったが,第4次産業革命の基本的な考え方にもあるように,材料とエネルギーを効率よく活用するために情報が鍵となると考えている.持続可能な社会の構築に貢献するために,初期条件である現状を的確にとらえ分析し,目的関数と境界条件を正確に設定し,イノベーションをおこす必要性があると感じていることから,GRMでは特に機械工学の知見を核として持続可能な社会に貢献するための情報に着目して活動をおこなった.

まずひとつ目の情報は「知識」である.昨今の教育は細分化が進み,特に大学に入ってから全体が見えないことに違和感を覚えていた.学部時代は専門の授業を受けることで手一杯で,他のことに頭を使う余裕があまりなかったが,大学院へと進学し,学部で培った机上の理論を現実へと運用する際に自分の知識のなさに愕然とした.モノづくりで社会に貢献しようにも,社会のニーズがわからない,解決すべき問題の本質がわからないことに大きな衝撃を受けた.そこで,GRMに参加し人文社会系の知識を習得することを決め,中西先生や位田先生,小山田先生や共生論でのリレー講義によって狙い通り得たいと思っていた知識を得ることができた.その過程で専門外の知識を積極的に得ることに異議を唱える人間も少なからずいたが,主専攻で所属している研究室には60人近い研究員と30を超える様々なテーマがあり,普段から自分の研究以外に視野を広げることで自身の研究にも反映できることを体験していたため,GRMにおいて様々な知識を得る流れは必然であったように思う.

特に,グローバル・スタディーズの基本的な考え方を学べたことで,世界の現状の見方を体得することができ,国際連合や世界銀行などからの情報の得方も授業やグループワークを通じて身につけることができた.一般にOODA(Observe, Orient, Decide, Act)サイクルと称されているように,現状を見て気づく力が身についただけでなく(第1フェーズのObserve),比較できる知識が増えたことで現状をある程度的確に分析することができるようになった(第2フェーズのOrient).衝撃的な「無知の知」にはじまり,気づきと学習の正の連鎖によって機械工学を核とした体系的な知識を習得することができた.この体系的な知識により,初期条件としての現状だけでなく,先進国だけでなく最貧国などにおける境界条件も的確にとらえることができるようになったと実感している.しかし,知識の広がりにともなって,以下の2点のように自身に欠けている要素が明確となったこともまた事実である.

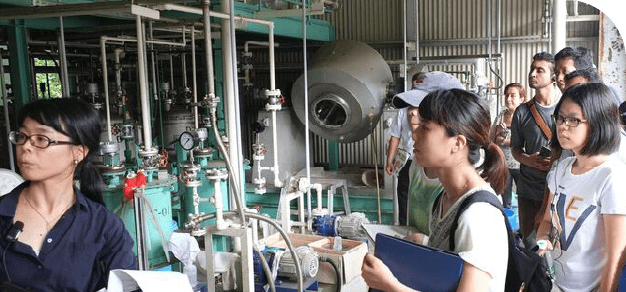

ふたつ目の情報はいわゆる「3現」である.3現とは,「現場,現物,現実(原理,原則を含めて5現ともいう)」というモノづくりで最も基本とされている概念であり,主専攻での研究において試験機を自ら製作7)したり,実験したりすることでその重要さが身に染みている概念であるが,GRMにおいても実際に3現に触れることができたことは非常に貴重であったと思う.国際連合や世界銀行,フィリピンやバルカン諸国など学生一人の力では決して見ることのできない現場に連れて行っていただき,最高の環境で学習することができたことは今後のグローバル・リーダーとしてのキャリアを歩むうえでも非常に価値があった.特に中西先生の講義で訪れた国際連合や世界銀行では,大量の講義を受けさせていただいただけでなく積極的に質問させていただいたことで,これまで非常に遠い存在であった国際連合や世界銀行に関して体系的な知識を得ただけでなく,そこで働く人々と交流でき,自身のキャリアパスの選択肢のひとつとして現実味をもって考えることができた.また,上記のように基本的な知識を得ていたことで,3現を目の当たりにしたときに気づける要素も多くなり,グループワークなども通して分析する力がさらに向上した.こうした経験を経て,得た知識が机上の空論で終わらず,現実と結びついたことでより実用的かつ体系的な知見へと昇華したことがGRMにおける最大の収穫であったといえる.

そして最後は「グローバル・リーダーとしての素養」である.主専攻での研究室でも中国やインド,フランスやチュニジア,ネパールなどからの留学生が在籍し国際色豊かであったが,GRMではそれ以上に国際色豊かで,理系の日本人が稀有な環境であった.専攻分野が異なるだけでなく,それぞれの持つ背景や宗教観が異なっていたことで,最初の宮古島ではグループワークを進めるだけでもかなりてこずったことを覚えている.また,授業が英語であったり,日本語の話せない留学生がいたりしたことで,英語で議論を進める必要があり,言語の面からもさらなる鍛錬を求められる環境であった.

こうした環境のもとで,自身に知識があるだけでは通用しないことを改めて実感し,メンバーそれぞれの専門的な知見を引き出し,目標に向けて建設的に全員の強みを組みあわせる交渉力と忍耐,そして俯瞰的な視野を体得することができた.多文化共生を扱うGRMにおいてまさに多文化共生を実感する時間であり,お互いを尊重し,能力を引き出しあう経験ができたこともまたGRMにおける最大の成果であるといえる.GRM共生論で木原先生の講義でもあったように,相手を否定せず,尊重して意見を聞くことが重要であり,グループとして意思決定をおこなう際に鍵となることを実感した.今ではこうした態度を体得し当たり前となっているが,GRMに入っていなければその重要性に気づき,体得できていたかは怪しい.

また,宗教の大切さを改めて実感し,メンバーの宗教観をさらに尊重するようになっただけでなく,GRM共生論での小原先生の講義も含め宗教に関する知識を深め,メンバーとの交流も通した気づきと学びのサイクルを回すようになった.日本では,宗教的な生活をしている一方で宗教的であると考える人が少なく8),宗教と聞くとオウムやISISなど危険なものと捉えられがちで,否定的な印象が多いように感じる.しかし,GRMを通して確信したように宗教は生活の礎として非常に重要であり,これからの持続可能な社会を構築していく上でよりグローバルに考えるうえでは決して無視できない要素である.これまで科学と宗教は対峙してきた歴史があるが,今後モノづくりで社会に貢献するうえでは境界条件として宗教は無視してはならないと確信している.

以上,博士論文の研究とその環境から端緒を得て,機械工学の知見を核として持続可能な社会に貢献するために必要な「体系的な知識」と「グローバル・リーダーとしての素養」を習得することを目的にGRMでの活動をおこなってきた.特に,モノづくりに必要な要素のうち情報に着目して知識を増やすとともに,3現を自分の目で見ることで知識を現実と結びつけ,国際色豊かなメンバーとのグループワークを経て,成果を出力してきた.その過程を通じて知識の体系化とともにグローバル・リーダーとしての素養を培い,多文化共生を体現する人財(人材)として加入当初に思い描いていた以上の成果と収穫を得ることができた.

よりグローバル化が進む世界において最貧国なども視野に入れ,それぞれの初期条件となる現状を的確にとらえ,それぞれの宗教的背景などに由来する境界条件を鑑み,多文化共生と持続可能な社会を実現できるグローバル・リーダーとして今後キャリアを構築していきたい.

<参考文献>

1) 佐藤知正,協働ロボット(コボット)が拓く生産と生活の革新~人間・ロボット共存の新時代~,横幹,Vol.9, No.2 (2015), pp.79-85.

2) 松川洋二,石丸良平,梅﨑洋二,黒河周平,土肥俊郎,河西敏雄,越山勇,歯車の歴史とその発展経緯に関する考察,2008年度精密工学会秋季大会講演会講演論文集,pp.379-380.

3) 橋本進,指南車について,航海(1989年日中航海学会学術交流会特集)(1989), pp.48-52.

4) 一般社団法人日本機械学会イノベーションセンター研究協力事業委員会,RC268 研究報告書, (2017), pp.304-305.

5) Dmitry Orlov,崩壊5段階説,新評論 (2015).

6) 松久寛,縮小社会への道 -原発も経済成長もいらない幸福な社会を目指して-,日刊工業新聞社,(2012).

7) 中川正夫,西田大,廣垣俊樹,青山栄一,3軸回転による無段変速および差動時の遊星歯車機構の駆動評価装置の設計とその試作に基づく考察,JSDE設計工学,Vol.53, No.2 (2017), pp.161-176.

8) 小原克博,ビジネス教養として知っておきたい 世界を読み解く「宗教」入門,日本実業出版社,(2018).